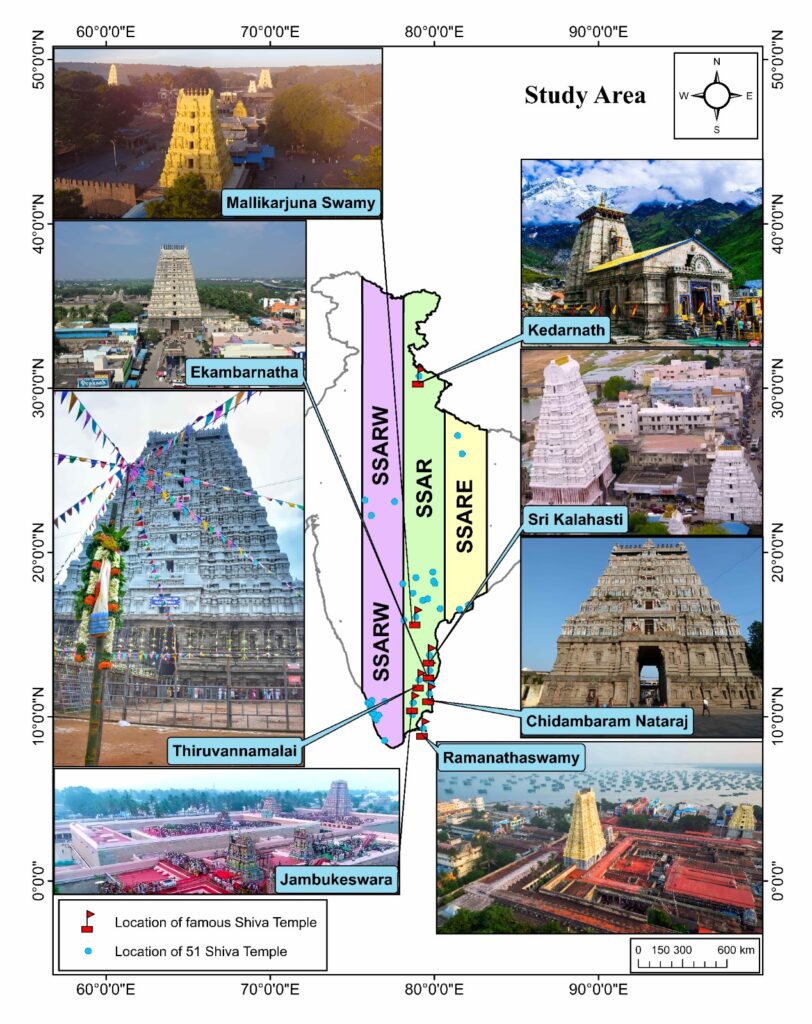

अध्ययन में 79° पूर्व मध्याह्न रेखा के साथ संरेखित 8 प्रतिष्ठित शिव मंदिरों का पता चला है—ये क्षेत्र अब जल, ऊर्जा एवं खाद्य उत्पादकता के केंद्र के रूप में पहचाने जाते हैं।• शोधकर्ता प्राचीन भारत में पर्यावरणीय दूरदर्शिता को उजागर करने के लिए उपग्रह डेटा, पुरातात्विक साक्ष्य एवं मंदिर भूगोल का मिश्रण करते हैं।

• आईआईटी रुड़की के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में कहा गया है कि आध्यात्मिक केंद्र कृषि, जल विद्युत, पवन एवं सौर ऊर्जा के लिए उच्च उपज वाले क्षेत्रों के साथ संरेखित हैं।

• मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि संसाधन नियोजन के सभ्यतागत चिह्नक भी रहे होंगे।

• निष्कर्ष भारत के सतत विकास लक्ष्यों में पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने के मार्ग खोलते हैं।

• भारत एवं स्वीडन के बीच बहु-विषयक सहयोग में सांस्कृतिक विरासत जलवायु लचीलेपन का संगम है।

आईआईटी रुड़की, उत्तराखंड, 23/09/2025 – प्राचीन भारतीय ज्ञान को अत्याधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ जोड़ते हुए एक ऐतिहासिक अध्ययन में, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने अमृता विश्व विद्यापीठम (भारत) एवं उप्साला विश्वविद्यालय (स्वीडन) के सहयोग से यह पता लगाया है कि भारत भर में आठ प्रतिष्ठित शिव मंदिरों का स्थान न केवल गहन आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि उच्च प्राकृतिक संसाधन उत्पादकता वाले क्षेत्रों के साथ भी निकटता से जुड़ा हुआ है।

ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज कम्युनिकेशंस (नेचर पोर्टफोलियो) में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चलता है कि उत्तराखंड के केदारनाथ से लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम तक फैले ये मंदिर, 79° पूर्वी देशांतर रेखा के आसपास केंद्रित एक संकरी उत्तर-दक्षिण पट्टी, जिसे शिव शक्ति अक्ष रेखा (SSAR) कहा जाता है, पर स्थित हैं। उपग्रह डेटा, भू-स्थानिक मॉडलिंग एवं पर्यावरणीय उत्पादकता विश्लेषण जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि यह संरेखण जल उपलब्धता, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और कृषि उपज से समृद्ध क्षेत्रों के साथ मेल खाता है।

निष्कर्ष बताते हैं कि इन प्राचीन मंदिर स्थलों का चयन संभवतः पर्यावरणीय प्रचुरता के प्रति गहरी जागरूकता के साथ किया गया होगा। उदाहरण के लिए, हालाँकि एसएसएआर अध्ययन क्षेत्र के केवल लगभग 18.5% हिस्से को ही कवर करता है, फिर भी इसमें सालाना 44 मिलियन टन चावल उत्पादन की क्षमता है और अनुमानित 597 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, जो भारत की वर्तमान स्थापित नवीकरणीय क्षमता से भी अधिक है। केदारनाथ जैसे उत्तरी स्थल जलविद्युत के लिए आदर्श हैं, जबकि तमिलनाडु जैसे दक्षिणी स्थान सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं।

आईआईटी रुड़की में जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग (डब्ल्यूआरडीएम) के प्रमुख अन्वेषक और संकाय सदस्य प्रोफेसर के.एस. काशीविश्वनाथन ने कहा, “यह शोध हमें दिखाता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यताओं को प्रकृति और स्थायित्व की गहरी समझ रही होगी, जिसने उन्हें प्रमुख मंदिरों के निर्माण के स्थान चुनने में मार्गदर्शन दिया होगा।”

पर्यावरणीय निष्कर्षों के अलावा, अध्ययन मंदिर के प्रतीकवाद एवं पर्यावरणीय नियोजन के बीच संबंध स्थापित करता है। इनमें से कई मंदिर पंचतत्वों (पंचभूत) में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, और सदियों से आध्यात्मिक व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित हैं। शोध दल का मानना है कि मंदिर नियोजन केवल ब्रह्मांड विज्ञान या पौराणिक कथाओं पर ही आधारित नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे व्यावहारिक और अनुभवजन्य ज्ञान पर भी आधारित था।

पवित्र मंदिरों की स्थापना के पीछे के वैज्ञानिक तर्क को उजागर करके, हम न केवल अकादमिक समझ को समृद्ध कर रहे हैं, बल्कि यह भी उजागर कर रहे हैं कि कैसे भारत का सभ्यतागत ज्ञान आज सतत विकास का मार्गदर्शन कर सकता है। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. कमल किशोर पंत ने कहा, “यह अध्ययन इस बात का एक सम्मोहक उदाहरण है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।”

यह अध्ययन सदियों से चले आ रहे पर्यावरणीय परिवर्तनों के बावजूद, भू-आकृतियों और वर्षा वितरण पैटर्न में निरंतरता की ओर भी इशारा करता है। वैगई और पोरुनई नदी घाटियों जैसे क्षेत्रों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इस सिद्धांत का और समर्थन करते हैं कि प्राचीन मंदिर निर्माण का जल, कृषि और स्थिर भू-आकृतियों से गहरा संबंध था। ये जानकारियाँ संसाधन नियोजन और जलवायु लचीलेपन की समकालीन चुनौतियों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती हैं।

“हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि प्राचीन मंदिर निर्माता पर्यावरण योजनाकार भी थे। उनके निर्णय केवल आस्था से प्रेरित नहीं थे, बल्कि भूमि, जल एवं ऊर्जा संसाधनों की गहरी समझ से भी प्रेरित थे,” प्रमुख लेखक एवं शोध विद्वान श्री भाबेश दास ने कहा।

“यह एक उल्लेखनीय अंतःविषय सहयोग है जो विरासत एवं जल संसाधनों के बीच सेतु का काम करता है। यह एक अधिक टिकाऊ भविष्य को आकार देने के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ प्राचीन प्रथाओं पर पुनर्विचार करने के महत्व को दर्शाता है।”, आईआईटी रुड़की के जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग (डब्ल्यूआरडीएम) के प्रमुख प्रो. थंगा राज चेलिया ने कहा।

यह अध्ययन हमें इस बात का सशक्त अनुस्मारक देता है कि भारत की विरासत में न केवल सांस्कृतिक गहराई है, बल्कि इसमें रणनीतिक पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि भी निहित है, जिसे आधुनिक विकास योजना में समझने और पुनः लागू करने की आवश्यकता है।

उद्धरण:

दास, बी., काशीविश्वनाथन, के.एस., चेलिया, टी.आर., सौंधराजन, बी., ट्यूशबेन, सी., व खरे, डी. (2025)। जल-ऊर्जा-खाद्य संबंध: भारतीय संदर्भ में प्राचीन एवं आधुनिक विज्ञान के बीच संबंधों की खोज की दिशा में। मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संचार। https://doi.org/10.1057/s41599-025-05383-w